|

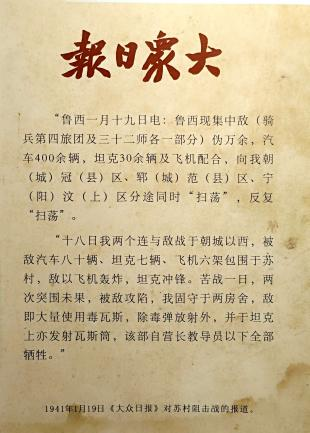

为了让123位抗战烈士有一个“像样的家”时间:2025-07-21

为了让123位抗战烈士有一个“像样的家” ——纪念山东莘县苏村烈士陵园奠基人、外公周明兴 作者:杨桦 周关海 杨海龙 赵泽旭 一、序言:历史的回响与使命的传承 抗日电影《绝地防线》剧组在苏村烈士陵园举行开机仪式,这座位于山东省莘县张寨镇苏村的纪念地,见证了抗日战争中华儿女英勇事迹,这里安息着123位在1941年苏村阻击战中壮烈殉国的八路军战士。他们用生命捍卫了国家的尊严和民族的荣誉,用鲜血染红了这片土地。

图片来源:苏村烈士陵园 这座陵园的奠基人是我的外公——周明兴老先生。他常说:“这些孩子(烈士)用生命换来今天的和平,我们得让他们有个像样的家。”

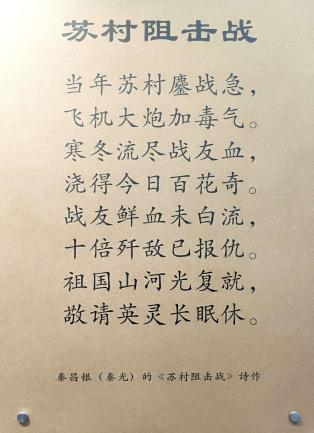

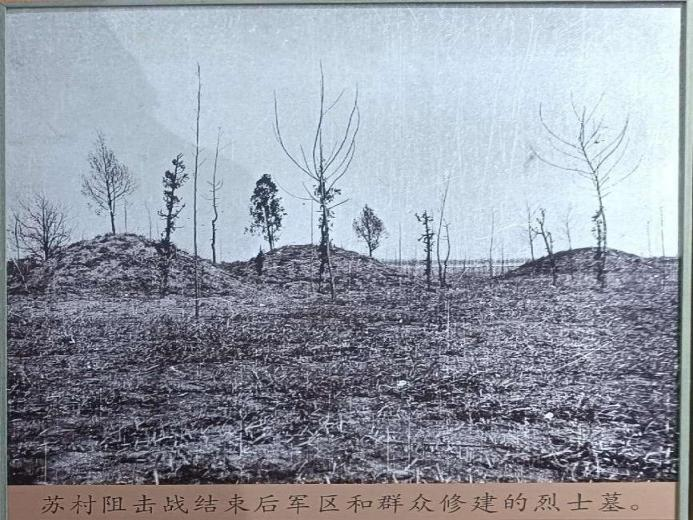

苏村烈士陵园奠基人——周明兴 二、苏村阻击战:血与火的记忆 1941年1月8日,鲁西军区司令员兼八路军一一五师教导第三旅旅长杨勇、政委苏振华率主力部队第七团和特务第三营(军区警卫营),在郓城潘溪渡(今郓城县潘渡镇)围点打援,全歼日军一个中队和伪军大队大部。潘溪渡战斗结束后,日寇紧追教导第三旅旅部及第七团。1941年1月17日夜(农历腊月二十日),杨勇、苏振华、段君毅率鲁西军区、行署机关跳出敌人郓(城)范(县)合击圈,到达朝城西南呈旺、马集一带。同时,南乐东进之敌、朝城西进之敌也向鲁西军区、行署机关合围。为掩护鲁西军区、行署机关安全转移,特三营营长钟铭新奉命率九、十两连于十七日夜进驻苏村,构筑工事,组织防御,阻击牵制敌人。 1941年腊月二十日晚,年轻的战士们顶着寒风来到了苏村这个小村庄,自此,这里也成为了他们的第二故乡。部队当时驻扎在生产队5队的牛棚里,他们吃着地瓜面窝窝头,吃完饭战士们连夜挖战壕、修工事,战壕的上面是海子(也叫土坡),一直挖到天亮,没有休息。与此同时,民兵组织苏村群众向西北方向转移,一些有志青年自告奋勇选择留下和战士们一起并肩作战,不到十岁的外公就这样跟着家人转移。 第二天(农历腊月二十一日)上午七点左右,敌人从侯庄铺(苏村东南)开着大卡车到沙沃(苏村邻村),还有小部分日本人从马集(苏村西南)北上,连长让号手吹起冲锋号把两路敌人都吸引到苏村,一千多敌人听到号声直接向苏村方向袭来,当通讯员报告敌人来到村口时,连长仍在镇定的部署和指挥,上午八点左右,战斗正式打响,日军1000余人,80余辆汽车,7辆坦克,在6架飞机的掩护下,向特三营发动猛烈进攻,天上飞机轰炸,地上机枪扫射,烽烟四起,火光冲天,战斗异常激烈。当时村东头有围墙,日本人的武器比我们强很多,但是始终打不进围墙,一夜没有休息的战士从上午打到中午,子弹都打光了,战士们隐藏在百姓家里,利用村庄地形和房屋和敌人斡旋。 一直到下午四点,鬼子找不到八路军,于是他们恼羞成怒,投放了毒气,叫毒瓦斯,整个村庄全都笼罩在毒气之下,藏在屋子里的八路军被呛的跑了出来,与敌人进行了殊死搏斗,因条件所限,弹药用尽,最后突围未果。 敌人把被俘的每两个人捆绑在一起,带到村东南水沟里,鬼子提来了一桶水,逐个盘问这几人情况,只要是有官职的先砍头,再用刺刀捅,没有官职的直接捅死,刀弯了就蘸蘸桶里的凉水,毫无人性的鬼子将革命者残忍的杀害。两个连123人壮烈牺牲,仅8人生还。 当时外公八岁,他只记得自己跟着家长匆忙转移时的场景,大家步履匆匆,却有条不紊。 第三天(腊月二十三日),在模范班队长何新岭(何保兴父亲)的带领下,苏村老百姓回到村庄。外公对战斗后的惨状记忆深刻,战士们的尸体遍布村庄,血迹斑斑。有一些画面至今仍记忆犹新:一名年轻的战士,满脸是血,头上的帽子已经掉到了一边,嘴里却死死咬着敌人的一只耳朵,双手抱着另一个敌人的双脚,牵制敌人;还有一名战士,胸膛被敌人的刺刀穿透,他的刀也正中敌人的心脏;还有一名战士双手掐着敌人的脖子,甚至眼睛都没来得及闭上;活着的战士被敌人捆绑在一起,拉到葫芦沟,被刺刀挑死.....战士的尸体横七竖八地躺着,浑身是血,惨不忍睹,老百姓见状失声痛哭。当时条件有限,村民们用老黄牛拉着平板车把这123名烈士运到村东头安葬。 外公眼泪不受控制地向下流,又悲又痛,他恨日本人的野蛮残暴,心疼战士们的悲壮牺牲。他紧握小小的拳头,暗暗下坚定的决心:叔叔们,我长大之后一定替你们报仇,让你们安息。 这就是苏村阻击战的经过和三个土坟头的诞生。

三个土坟头(图片来自于苏村烈士陵园) 三、初心萌发:为烈士争取尊严 在党组织的领导下,在人民群众不懈坚持的努力中,1949年10月1日,五星红旗在天安门广场迎风飘扬,华夏大地上迎来了新中国的诞生,人民的生活一天比一天好。 随着时间的流逝,岁月的变迁,外公逐渐长大。外公时常回忆起那场战争中悲惨的画面,我们享受着这国泰民安的盛世,那123名烈士却在三个土坟头中长眠,他始终忘不了这国恨家仇。外公时常教导我们,现在的生活是英烈们生前不顾生死地抗击日寇,过着不顾自我的清贫生活,才换来了和平盛世。我的外公是一名历史教师,他不知疲倦的将苏村阻击战的故事讲给一批又一批学生听,让他们铭记历史,不忘先辈们的付出,他的历史课让人听得津津有味,犹如身临其境。

外公(第二排右五)和学生毕业合影 然而,烈士的坟头却日渐荒芜,野草丛生,外公心痛不已:“战士们用生命换来和平,死后却连个像样的安息之地都没有!” 1996年,外公抱着试一试的心情去找县领导,希望给烈士们修建陵园,但此事不了了之。1997年,外公从校长职位退休,他决定用毕生余力为烈士们争取新的陵园。于是,他和当时的村支书苏法身、会计何保兴商量,再次去莘县民政局找领导,但是由于当时莘县经济较为贫困,领导回复的大概意思是:外公的想法和精神是好的,但是现在没有多余的资金做这件事情,县里的烈士陵园还是残砖碎瓦,实在顾不上下面的陵园,等以后有资金就修缮苏村烈士墓。这次领导将苏村烈士陵园的修缮纳入了计划和保护之中,外公和村支书觉得终于看到了希望。 外公始终坚持为烈士们修陵园的想法,此后也一直不放弃地为了此事东奔西跑,村支书看在眼里,告诉外公放心大胆地去做,村里所有人都支持这件事。大队会计何保兴告诉外公,一切费用大队报销,外公却表示不用,无论去哪里,他都坚持自费,他总说“和烈士的牺牲相比,他这点付出微不足道。”他是这么说的,也是这么做的。当年交通极其不便利,外公每次都骑自行车到朝城去乘通往县城的大巴车,我家到朝城往返二十公里,外公是骑着自行车到朝城,当时没有共享单车,他到县城之后步行到民政局协商此事。踏霜踩露而出,披星戴月而归,不辞劳累。记得有一次,他骑车去县政府找领导商议此事,当时是冬季,寒冬腊月,天寒地冻,下着雪,刚到我们镇上,他就骑车摔倒了,车子被摔得无法行驶,只能在雪地里无奈推着车子回家,到家后,外公的衣服都被雪浸湿了,双手和脸冻得通红。他徒步穿越严寒的冬季,摔倒受伤,从未退缩,依然笑着说:“和烈士的牺牲相比,这点苦不算什么。”

外公的金鹿自行车 外公再次提出想要为烈士们建陵园的想法,工作人员表示非常支持但实在力量不够。忠厚的外公心急如焚,拍案而起:“我来了很多次,我们住着高楼大厦,风吹不着,雨淋不着,享受着一日三餐的美食,没有战士们的牺牲哪来现在的生活,我们村头有123名烈士还在土坟里,下雨会冲刷泥土,风吹会带走沙尘,土坟在慢慢变小甚至消失,他们无法安息,我心里也无法平静。”当时大家被外公的气势惊到了,大概是没想到外公会如此重视这件事,这样一个瘦瘦弱弱、斯斯文文的人爆发出如此巨大的能量。 相关人员安抚好外公的情绪后,建议外公去省城一趟。去省城谈何容易,交通不便,没有经验,没有落脚的地方。 四、多方奔走:希望的曙光 我们村有一位老人叫周明河,他1941年加入中国共产党,他听说外公要修缮烈士墓表示非常支持,让外公去省城济南找他儿子周锡才。周锡才先生在省经济干部管理学院任职。外公和村支书苏法身在周锡才先生的帮助下,找到了省民政厅,说出了自己的诉求:为烈士修陵园,立丰碑。省厅领导表示,再困难也会商量。听说专门负责烈士陵园的申专员到莘县任职,外公一行人连夜从济南返回莘县找到申专员,申专员表示尽量满足群众需求。后来这件事停滞了很久,并未解决,为接下来的进展,造成了困难。 外公等人在周锡才先生和省交通厅厅长的帮助下,获知当年在苏村阻击战中有一名幸存者——秦光先生(秦昌银先生),他们几人马不停蹄地从济南到河北找到秦老先生。秦老先生知道外公等人来意之后表示非常感动,并承诺参加两会的时候与曾任中共鲁西特委书记的赵建民先生商议此事。自此之后,外公与秦老成了知交好友,外公直到去世前,每年都会去拜访秦光老先生。 为了筹建烈士陵园,退休后的外公几乎将全部精力都投入其中。那些年,他要么奔波在前往莘县的路途上,要么在外与各方人士商讨建设方案。家里常常只有外婆和母亲姐妹四人守着空荡荡的屋子,餐桌上永远少一副碗筷。记得有次外婆生病住院,外公也只是匆匆回来照看一天,第二天又踏上了协调工作的路途。 经过外公锲而不舍的努力和多番奔走,上级部门终于被他的执着打动。在仔细审阅了外公提交的烈士陵园建设申请材料后,决定先行拨款修建苏村的道路。当听到这个好消息时,外公激动得双手颤抖,泪水在布满皱纹的脸上纵横——这条路不仅连接着村庄,更连接着人们对烈士的崇敬与追思。 然而好事多磨,60万元的修路专款经过层层流转,到村民手中竟只剩33万元。面对资金缺口,外公和村委连夜开会商议,最终决定发动村民自愿捐款。在那个年代,50元相当于一个家庭半个月的收入,但令人动容的是,家家户户都踊跃响应。更让人揪心的是,采购筑路材料的村民在半路遗失了部分款项,外公二话不说,取出自己微薄的退休金补上了这个窟窿。 1997年盛夏,当两条笔直的柏油路终于蜿蜒通向村东头那三座长眠着烈士的土坟时,全村老少都自发前来祭扫。阳光下,新铺的路面泛着黑亮的光泽,仿佛一条通往历史的时光隧道。外公站在路旁,望着前来祭奠的人群,眼中闪烁着欣慰的泪光——这条路,不仅铺在苏村的土地上,更铺在了每个人的心里。 五、生命的绝唱:最后的嘱托 苦心人,天不负。2003年,上级政府终于又拨了资金,外公和村支书、会计何保兴发动村民将土坟头建成了水泥坟头,烈士们的家终于更加牢固了。可是外公依然想为烈士们营造更好的环境,建一个陵园。同年,北京军区李来柱司令员来到烈士墓,外公见到李司令第一句话就说:水泥坟头感觉也对不住烈士们的付出,想给烈士们建造一个陵园。李司令回复一定会向上级反映。

水泥坟头(图片来源于苏村烈士陵园) 2004年秋天,天空下着蒙蒙细雨,外公回来很晚,衣服都湿透了,高烧不退,外婆把他送进医院,经检查肠胃不好,是平时饮食不规律造成的。是啊,他为了操劳烈士陵园的事情,赶车赶时间,经常不吃早饭,饮食也不规律。 2004年11月26日,天空下着小雪,深夜回到家的外公感到胃疼,母亲给外公炒了一大碗盐缓解疼痛,第二天去聊城市人民医院检查,结果不理想,医生说要住院观察,外公告诉母亲说不行,现在住院,以前的努力就功亏一篑了,陵园的事不能再拖了。只拿了一些药,但未见好转。 2005年正月,积劳成疾的外公再次病倒了,确诊肠癌,做了切除手术,这一病,便再也没有起来。大队会计何保兴来看外公时,外公紧紧的握着何会计的手,似有千言万语要讲,何会计眼含热泪斩钉截铁的告诉外公:“您放心,我们一定会记着给烈士修陵园的事情,也一定能做好这件事。”听到这些话,外公紧锁的眉头终于舒展了。 2004年,赵建民同志为纪念碑题字“苏村阻击战烈士纪念碑”。2005年,病了一年多的外公撒手人寰,外公弥留之际,还不忘叮嘱我们一定要把烈士陵园的事放在心上,一定要把烈士们放在心里。

六、心愿达成:陵园的建成与荣誉 2010年,现在的苏村烈士陵园正式建成。烈士陵园的大门左侧是人民英雄纪念碑,碑高19.44米,寓意莘县一九四四年解放,碑底座四周是以苏村阻击战为主题的浮雕,纪念碑两侧是栩栩如生的雕像,寓意军民一条心。 石碑后都是人,是光,是忠魂。 石碑后不见人,见节,见国殇。

苏村烈士陵园中的纪念碑

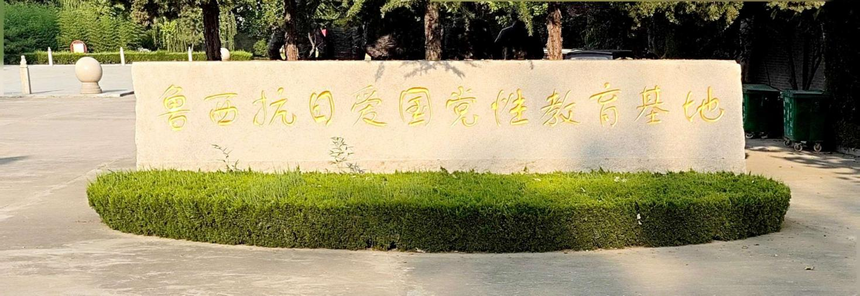

烈士陵园里的雕像和浮雕 站在烈士陵园前,我仿佛看到已逝外公欣慰的笑。同年十月,电视台记者到我们村来采访周明兴老先生,被村民告知,外公去世的消息。 如今,陵园已成为重要的爱国主义教育基地,每年都有数以万计的群众前来缅怀先烈。清明时节,周围的中小学都会组织扫墓活动,村民也会自发给烈士送花圈。

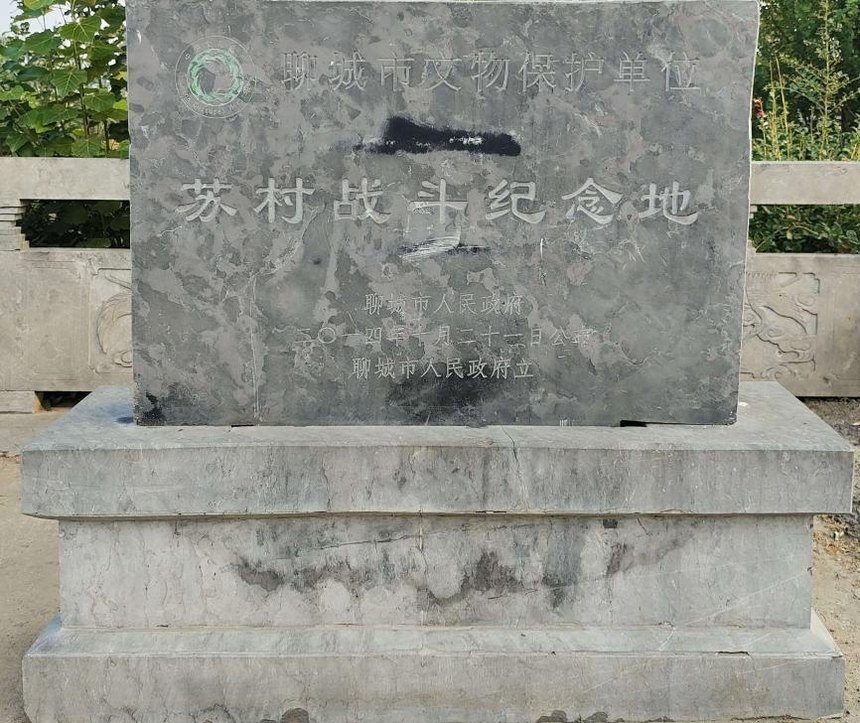

扫墓祭奠资料(图片来源于苏村烈士陵园) 2014年10月21日,苏村烈士陵园被列为聊城市文物保护单位。

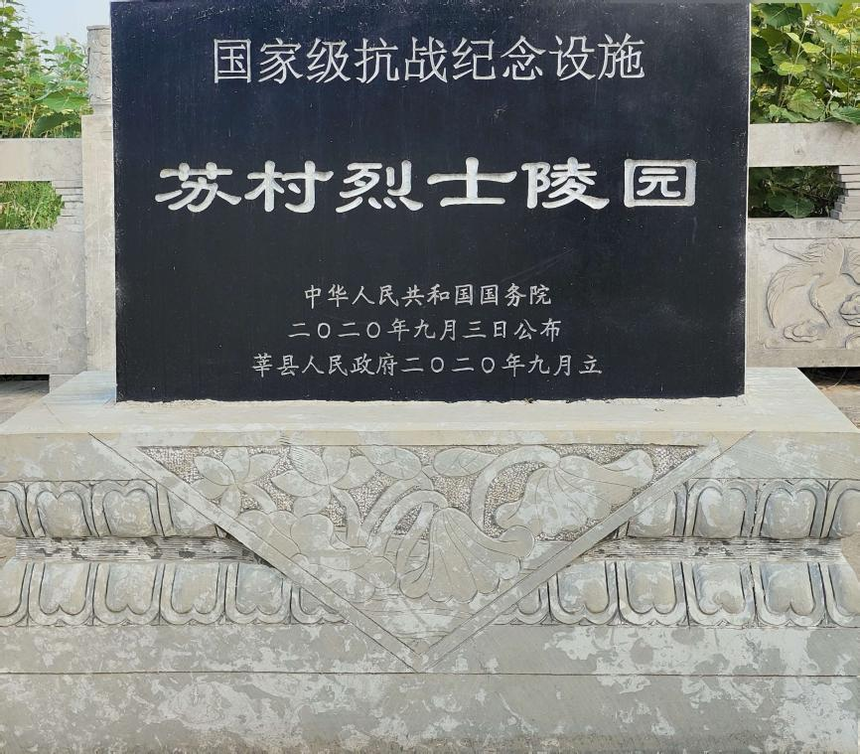

苏村烈士陵园被列为聊城市文物保护单位 2020年9月1日,入选第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录。

苏村烈士陵园入选第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录 2022年11月,入选山东省第二批不可移动革命文物名录。 七、精神的传承:永不熄灭的火炬 外公的一生,是奉献与坚守的一生。他用实际行动诠释了“不忘初心,牢记使命”的深刻含义,展现了中华民族坚韧不拔的精神。他的故事激励着我们铭记历史,珍爱和平,传承红色基因,他的精神将永远激励着我们前行。 外公,您的愿望已实现,愿您在天之灵安息! 来源:新中华报-中国红新闻 作者:杨桦 周关海 杨海龙 赵泽旭 责任编辑:张华 编审:杜军亭 总编审:杜宏伟 电子信箱:xinhuatop@163.com 监督电话:18600170631

|